Méika

14 min

14 min

Méika

J'ai écrit ce témoignage il y a un an. J'essayais de l'écrire depuis plusieurs années déjà, sans jamais y parvenir.

Je vous le partage ici un peu tardivement pour la journée de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu chaque année le 15 octobre.

Lisez si vous pouvez, et prenez soin de vos proches endeuillés.

— Je n’arrive pas à trouver son cœur.

Même lorsque la sage-femme m’avoue ça, je continue à me tromper moi-même, à ne pas y croire. Je ne peux pas, je ne veux pas savoir.

Je le sais — je ne le sens pas bouger ! — mais je ne peux pas y croire.

— Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive ! On va aller faire une échographie pour vérifier, j’appelle le médecin.

Médecin ? On a le droit d’utiliser ce titre lorsqu’on n’est même pas humain ? Qu’est-ce que ça peut me foutre depuis combien de temps il est mort ? Vous allez arrêter de papoter à côté de moi sans me regarder ni m’adresser la parole ?

Elle est insupportable.

La sage-femme me regarde d’un air peiné, subissant elle aussi le flot de paroles de celle qui se dit médecin. Je finis par le dire moi-même, parce que personne ne le dit, parce son monologue adressé à sa collègue m’insupporte, parce qu’il faut bien que quelqu’un le dise !

— Bon, ben il est mort quoi.

Même de le dire à haute voix, je ne l’enregistre pas. Il est hors de question que je l’enregistre. Mon cerveau refuse cette nouvelle. Je suis dans un brouillard depuis que la sage-femme m’a dit qu’elle ne trouvait pas le cœur. Déconnectée.

Et l’autre, elle continue de bavasser, me dit « oh bah fallait bien s’y attendre » « vous faites ça chez nous ou là-bas ? », elle qui me regarde froidement alors que je n’ai qu’une envie, c’est qu’elle me donne le résultat de l’échographie pour me barrer d’ici.

Elle ne s’arrête pas, ne me donne rien, ni documents, ni informations claires, elle m’agresse avec son verbiage. Je finis par partir les mains vides, paumée, sans savoir ce que je dois faire ni où je dois aller.

La sage-femme à l’air peiné me prend dans ses bras lorsque je sors du bureau, je crois qu’elle me demande si ça va aller. Je hoche la tête — stupidement, automatiquement, comme ces bibelots, ces chiens qu’on mettait dans les voitures jadis — et je m’enfuis.

L’autre, le robot, celle qui est restée derrière son bureau, j’ai oublié son nom, ainsi que son visage, immédiatement après mon départ.

Je ne l’enregistre toujours pas. Même une fois dans ma voiture, seule, en larmes, je me répète en boucle « ce n’est pas possible, c’est un cauchemar ».

« Ce n’est pas possible, c’est un cauchemar »

Je me souviens que j’explique à mes enfants qu’il n’y aura pas de petit bébé finalement.

Je me souviens être écartelée en l’expliquant. Parce qu’il n’est plus là, mais pourtant il est encore là, il est encore dans mon ventre ! Je finis par dire qu’il est encore dans mon ventre, mais qu’il est mort. Le plus grand comprend.

Il y a des gens qui appellent leur enfant à venir « crevette », « grenouille », « puce », ou tout simplement « bébé ». Moi, je l’appelais « belle âme ». Comme si je savais depuis le début qu’il ne survivrait pas, alors que rien ne l’avait jamais indiqué. L’échographie des trois mois était parfaite.

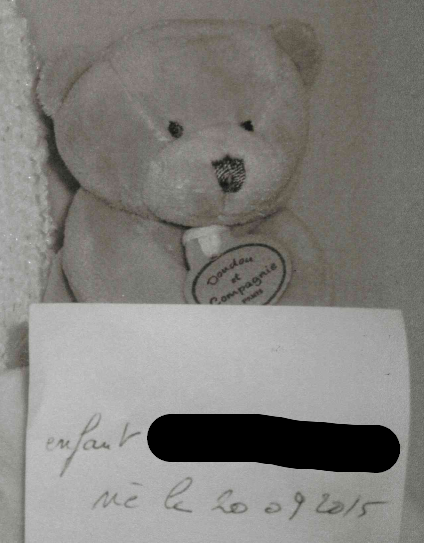

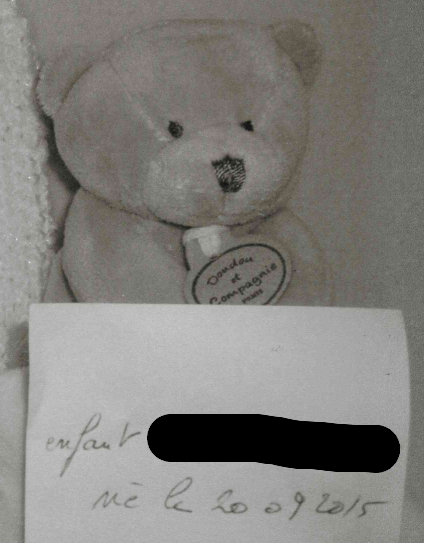

Lui trouver un prénom en urgence aura été simple : « Meika » ça signifie « belle âme » en amérindien.

C’est ce prénom qu’il y a sur le livret de famille. Oui, il est sur notre livret de famille.

Il est mort, mais il existe. Il a existé.

Je vais accoucher loin de chez moi, je ne veux plus jamais croiser celle qui a choisi de culpabiliser une femme venant de perdre son enfant. Dans cet autre hôpital, ils comprennent, ils me rassurent, ils hallucinent que le robot m’ait laissée partir sans me donner le résultat de son échographie.

Je suis toujours sous le choc, et j’ai beau savoir qu’il est mort, je ne peux pas le réaliser. J’ai besoin de clarté, j’ai besoin qu’il ne soit plus là.

J’ai besoin qu’il sorte.

J’accouche, et je vois qu’il est emporté discrètement. L’infirmière revient et me demande si je veux le voir. J’accepte. Peut-être si je le vois je comprendrais et je pourrais mettre fin au cauchemar ?

Elle prévient qu’il est un peu gris, que ça peut être choquant, que c’est normal, qu’il est mort depuis un moment.

Il tient dans la main de l’infirmière. Je ne peux pas le prendre dans la mienne, c’est trop. Je ne veux pas toucher ce corps vide, ce tout petit corps qui ne contient plus rien de la belle âme qu’il a été. Je ne trouve pas qu’il soit gris.

Par contre il est vide. Aussi vide que je le suis désormais. Il n’est plus là, il n’est plus là depuis longtemps, et j’ai refusé de le voir, de l’entendre, de le ressentir.

Je n’ai plus rien dans le ventre, juste un vaste trou, et ce n’est pas normal, ce n’est pas juste, ce n’est pas dans l’ordre des choses !

Il est mort, je devrais l’être aussi.

Sauf que je ne le suis pas. Il est mort et moi pas.

Moi, je suis obligée de survivre, je suis obligée de tenter de remplir ce vide dans mon ventre, tenter d’absorber du bonheur, de réparer mon cœur et mon corps. Tenter de boucher le gros trou que m’a laissé ce tout petit bout.

Il paraît qu’il faut de la patience. Que la douleur s’atténue avec le temps. On est gentil, compatissant, et probablement heureux que je ne sois pas capable d’en parler. Je peux comprendre. Même moi, je n’ai pas envie de m’entendre. À quoi bon ? Jamais les mots ne seront capables d’exprimer ce vide, ce trou. Cette douleur.

Mon médecin m’arrête trois semaines et après je dois retourner travailler. Je dois faire semblant, tous les jours, je fais semblant. J’esquive la moindre allusion à ce qu’il m’est arrivé, parce que si j’en parle, je pleure. Et une fois que je commence à pleurer, je ne peux plus m’arrêter, et je ne peux plus parler.

Si j’en parle, je pleure, et si je pleure, je ne parle plus.

Et ce n’est pas seulement parce que c’est trop compliqué à expliquer, c’est aussi parce que je n’ai pas envie de les entendre dire que « c’est peut-être mieux comme ça », « la nature est bien faite, il devait avoir un problème ». Je connais, j’ai déjà reçu ces claques-là par le passé.

Non, il n’avait pas de « problème », l’autopsie l’a prouvé.

C’était moi le problème. C’est à cause de moi qu’il est mort. Je ne me suis pas assez écoutée, j’ai écouté lorsqu’on me disait que je m’inquiétais pour rien, je n’aurais pas du partir en vacances cette année-là, ou alors moins loin, j’aurais dû faire quelque chose de différent, j’aurais dû rester allongée même si seule mon intuition me le réclamait, j’aurais dû, j’aurais dû.

Je ne sais pas ce que j’aurais dû faire réellement, mais cette culpabilité ne veut pas partir, ne peut pas me laisser tranquille.

La psychologue que je vais voir m’écoute pleurer, m’écoute parler de mes tentatives de reprendre vie, de continuer à faire semblant, d’oublier la culpabilité. Elle m’écoute parler de ma colère contre cette injustice et contre moi-même. Je lui explique que parfois je ne supporte plus rien, même pas mes enfants. Et du fait que je sois obligée de tout cacher, de tout garder à l’intérieur. Elle me propose d’exprimer ma colère, de frapper mes enfants si j’en ressens le besoin.

Je ne retourne plus la voir. Encore une qui devrait changer de métier.

Les années passent. Si j’en parle, je pleure.

Le trou est toujours là, et je sais que ce vide ne disparaîtra jamais, parce que ce n’est pas possible. Pour que ce soit possible, il faudrait que j’oublie, et je ne peux pas oublier en permanence.

Si j’y pense, je pleure. Si j’en parle, je pleure.

Un jour, on me demande d’en parler, puis lorsque je pleure, on me reproche un travail de deuil pas terminé. Je « devrais aller voir quelqu’un ». Apparemment quelques années c’est longtemps, je devrais être passée à autre chose, je devrais avoir comblé ce trou dans mon corps et mon cœur depuis le temps. Mes larmes devraient s’être taries.

Je fais ce que je peux. Je comble ce vide de toutes les joies possibles, et surtout, j’oublie le plus souvent possible. Mais si j’y pense, je pleure. Si j’en parle, je pleure. Et c’est normal. Si vous ne voulez pas voir ma douleur, ne me posez pas de questions sur ce sujet, ne m’obligez pas à refouler mes larmes à l’intérieur, au risque de me noyer.

Si j’en parle, je pleure. Si je l’écris, je pleure.

Certaines émotions doivent sortir pour me permettre d’en produire de nouvelles, plus heureuses.

Certaines émotions, même avec le temps, mettront du temps à perdre en intensité.

Essayez de comprendre, de faire preuve d’empathie. Et laissez-moi pleurer mon fils.

Crédit photo : Détail de la photo prise par l'hôpital avant incinération.

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Contribuisci

Contribuisci

Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti

Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti

Aurore Dulac 3 anni fa

Il n'y a pas de mot...

Ce témoignage est aussi tragique que magnifiquement écrit.

Chris Falcoz 3 anni fa

Merci 💜