Quelle est votre valeur ?

60 min

60 min

Quelle est votre valeur ?

Le 13 avril 2020, peu après 20h, le président français Emmanuel Macron s’est exprimé devant 37 millions d’auditeurs. Il a parlé du covid-19, et de la manière dont la France luttait contre la pandémie. Et puis, souhaitant valoriser les soignants qui étaient « au front » - selon ses propos - il a rappelé l’énoncé du premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Il est certain que les confinements liés au covid ont fait naître des introspections. Comme si, lorsque le temps ne venait plus à manquer, nos esprits cherchaient immanquablement à le remplir de questions. Libérés des empressements habituels du quotidien, plusieurs millions d’employés, fonctionnaires, cadres, entrepreneurs… se sont interrogés sur leur apport à « l’utilité commune ».

Dans le même temps, les métiers jusqu’alors péniblement rétribués par le marché mais extrêmement importants pour faire fonctionner une société, sont revenus sur le devant de la scène. On a applaudi les caissières, les soignants, les professeurs, les livreurs… tous les « travailleurs essentiels », selon la formule consacrée.

Soudain, nous prenions collectivement conscience de leur importance, de leur valeur.

La pandémie a révélé une crise profonde, larvée et jusqu’alors à demi visible. Une crise comme une atteinte à nos fondations sociales, qui se traduit dans les questionnements individuels : comment juge-t-on de la valeur d’un individu dans notre société ? Quels sont les critères, les unités de mesure ? Selon quelles règles ? Et ces règles… sont-elles justes ?

Cette crise, c'est celle de la valeur.

Bien sûr, la notion de valeur est complexe, des esprits bien plus brillants que le mien l’ont étudié ces deux ou trois derniers millénaires. C’est pourquoi je ne l’adresse ici qu’à travers la règle de mesure d’une société pour un individu ; et non pas d’un humain à un autre. Je parle avant tout de valeur sociale, au singulier, et non pas de valeurs humaines, qui sont plurielles. Et par société j’entends la définition sociologique : un ensemble d’individus qui partagent des coutumes, des normes, une culture.

Autant vous prévenir : cet article en lui-même ne vaut que l’addition de mes propres interrogations, de ma vision historiquement eurocentrée du monde, et de ma culture forcément trop limitée.

Peu importe, je me lance !

La valeur chez les anciens

En décembre 1901, trois hommes s’affairent sur le site archéologique de Suse, une ancienne cité perse dont les premières traces d’habitations datent du 5e millénaire av. J.-C. Alors qu’ils travaillent dans la fraîcheur de l’hiver iranien, un morceau de pierre, noir comme le jais, remonte à la surface. Il est recouvert de signes cunéiformes. Les trois hommes comprennent rapidement qu’ils ont sous leurs yeux un artefact hautement précieux. Aussitôt, Gustave Jéquier, qui dirige les opérations, le photographie afin que son équipe en débute la traduction.

L’humanité vient de (re)découvrir le Code de Hammurabi, 6e roi de Babylone.

Dans l’antiquité, faire des codes et les graver sur des stèles, des tablettes en terre ou des papyrus, était un bon moyen pour les rois de se faire mousser. Ces codes régissaient le droit, les affaires de mœurs ou encore les règles marchandes des sociétés. Il est alors de notoriété publique qu’un bon roi sait énoncer ce qui est juste et ce qui est mal. Un bon roi connaît la valeur des choses, et surtout la valeur de ses sujets. Car un bon roi est avant tout le dépositaire de la parole divine. En l’occurrence, voici ce que les dieux babyloniens disaient, à travers la voix d’Hammurabi, vers 1750 av. J.-C. :

§ 209 : Si quelqu'un a frappé une fille de notable et lui a fait expulser son fœtus, il payera 10 sicles d'argent pour le fœtus.

§ 210 : Si cette femme est morte, on tuera sa (= de l'agresseur) fille.

§ 211 : S'il a fait expulser son fœtus à la fille d'un homme du peuple en la frappant, il payera 5 sicles d'argent.

§ 212 : Si cette femme est morte, il payera une demi-mine d'argent.

§ 213 : S'il a frappé l'esclave femme de quelqu'un et lui a fait expulser son fœtus, il payera 2 sicles d'argent.

§ 214 : Si cette esclave est morte, il payera un tiers de mine d'argent.

Voilà qui nous éclaire sur la valeur des individus dans la société babylonienne. Selon Hammurabi, une femme notable a une valeur précisément deux fois supérieure à une femme du peuple, et cinq fois supérieure à une femme esclave. Mais toutes ces histoires de bonnes femmes, c’est avant tout un problème d’homme, puisque ceux-ci sont les premiers lésés quand il arrive malheur à leurs épouses.

Dans les sociétés antiques, la valeur des individus est précise, quantifiable et marchandable.

Un homme vaut plus qu’une femme.

Un noble vaut plus qu’un homme du peuple.

Un homme du peuple vaut plus qu’un esclave.

Et si vous êtes une femme esclave, alors vous ne valez trois fois rien, ce qui est toujours mieux que rien, mais tout de même pas grand-chose.

Ainsi en est-il allé dans le monde pendant des millénaires, depuis l’avènement de la civilisation et des premières traces écrites. Évidemment, il y a eu des exceptions et particularités selon les époques et les lieux. Mais globalement, jusqu’à l’époque moderne, le fait de statuer dans les mœurs et dans les lois sur la valeur des individus était chose courante ; aussi bien dans les sociétés esclavagistes de l’Antiquité que dans les sociétés féodales leur ayant succédé durant le Moyen-Âge et jusqu’à la fin de la Renaissance.

Certaines sociétés établissaient leur système de valeur sur des castes (l’Inde étant l’exemple le plus connu) et d’autres sur des ordres (en Europe, avec la noblesse, le clergé et le tiers état). Mais toutes avaient en commun l’idée que la valeur d’un individu lui est intrinsèque : elle découle de son sexe, de sa couleur de peau, de son sang.

Chez les anciens, la valeur d’un individu lui vient de sa naissance, et il est très difficile pour lui de s’en défaire au cours de sa vie.

Et puis, à partir du 17e siècle, des penseurs se mirent à avoir des idées originales : et si les hommes naissaient et demeuraient libres et égaux en droit ? Et si on ne pouvait statuer de la valeur d’un individu dans la société à partir de ses attributs intrinsèques ? Bien sûr, d’autres avant eux avaient osé y penser, la différence étant que, cette fois, ces pensées s’accompliront (certes, à grands coups de guillotines et de révoltes sanglantes).

Entre le 18e et la fin du 20e siècle, les cartes de la société sont rebattues. Ainsi, dans le modèle triomphant de la démocratie libérale moderne, les règles millénaires de mesure des valeurs individuelles ont toutes volé en éclat (du moins, en théorie).

Les privilèges de la noblesse sont abolis

L’esclavage est interdit

Le racisme, prohibé

Et le sexisme, aussi

Mais alors, comment juger de la valeur sociale d’un individu ?

En 2015, je reçois mon diplôme d’école de commerce. J’arbore fièrement sur mon profil LinkedIn mon Master en « Digital Marketing & International Project Management ». Ma copine est diplômée la même année d’un Master universitaire en Psychologie Clinique.

Nous avons le même âge, 24 ans, et le même niveau d’étude.

Je trouve rapidement un emploi et me retrouve à faire du webmarketing toute la journée pour une startup parisienne. Ma copine galère un peu plus, mais finit par trouver une place de psychologue dans une institution qui s’appelle Solidarité Femmes : elle accompagne des femmes victimes de violences et les aide à se reconstruire.

Je suis payé 2 600€ par mois. Elle, touche un peu moins de 1 400€ par mois.

Cette situation va beaucoup m’interroger. Comment se fait-il qu’à niveau d’étude égal, je sois payé presque deux fois plus ? Je m’interroge d’autant plus que, très sincèrement, ce que je fais au quotidien n’est pas très folichon ; alors que je vois le travail de ma chère et tendre comme essentiel.

Il semblerait que nos fiches de paie ont remplacé les codes antiques, et qu’elles chiffrent aujourd’hui notre valeur sociale en lieu et place des rois d’autrefois. Est-ce vraiment le cas ? Et, si oui, sur quels critères ? De quelle manière ?

Rembobinons un peu pour comprendre comment et pourquoi.

A l’origine était le travail

« Le Travail est la valeur initiale : le moyen originel de paiement pour toute chose. Ce n’était ni par l’or ni par l’argent mais par le travail que furent achetées toutes les richesses du monde. »

Adam Smith

Cette citation provient du livre d’Adam Smith, La Richesse des Nations, publié en 1776. Il faut bien comprendre la formidable révolution de pensée qui opère en cette fin de 18e siècle. Comme nous l’avons déjà vu précédemment, les théories libérales prennent de l’importance et leurs partisans s’accordent à dire que la valeur des individus ne peut plus reposer sur des caractéristiques intrinsèques.

Non, les hommes ne souffriront plus de l’arbitraire !

Voilà que les mots « universel » et « égalité » font débattre tous les salons d’Europe. Et ça tombe bien, car il y a une chose en particulier que nous possédons tous de manière égale, et qui nous est extérieure de notre naissance à notre mort : c’est la distribution du temps. Tous les êtres humains ont 24 heures dans une journée, ce qu’aucun privilège ni aucun dieu ne pourrait remettre en question.

Ce temps, autrefois organisé autour de sa position sociale (le noble/seigneur fait la guerre et la politique, l’esclave/le serf cultive la terre, l’artisan fabrique les objets, le religieux sauve les âmes), chaque individu peut maintenant l’employer comme il l’entend. Enfin… façon de parler. Car il faut bien vivre, ma bonne dame. « Occuper son temps » revient donc, pour presque tous les individus, à l’échanger contre un salaire.

Ainsi naît la notion moderne du travail.

Dans le monde libéral-capitaliste, une valeur va donc progressivement s’imposer sur le devant de la scène : la valeur travail. C’est bien ce que prône Adam Smith dans son livre fondateur, puis d’autres après lui : des économistes, des philosophes, des politiques, des journalistes, des entrepreneurs… De toutes les idéologies, de Ricardo à Marx, et de tous les bords politiques, d’Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon. Depuis deux siècles, tous analysent, quantifient et comparent la force de travail des individus pour mieux définir leur place dans la société nouvelle ; c’est-à-dire la société fondée sur le travail.

Pour autant, cette valeur travail n’est pas unique, ni figée. Dès son avènement, elle est au contraire protéiforme, modulable, évolutive. C’est notamment ce que montreront les travaux des sociologues Dominique Méda et Patricia Vendramin, pour qui la valeur travail s’incarne à travers trois dimensions, trois concepts qui vont s’ajouter les uns sur les autres entre hier et aujourd’hui, « comme les couches d’un mille-feuille » :

- Le travail comme facteur de production

- Le travail comme essence de l’homme

- Le travail comme système de distribution des revenus, des droits et des protections

Il est important de bien comprendre chacune de ces dimensions pour saisir la crise générale de la valeur sociale que nous connaissons actuellement. En effet, si ces dimensions ont traversé des périodes troubles chacune de leur côté, elles sont aujourd’hui remises en cause toutes les trois en même temps et (presque) partout sur la planète.

Mais avant d’en arriver là, regardons-les d’un peu plus près.

Work, value and plus-value

Dans les sociétés pré-modernes, le concept de travail (quand il existe) ne correspond pas à une appellation unique couvrant tous les métiers. Chez les Grecs par exemple, il y a des activités ponos (pénibles), comme la culture de la terre qu’on laisse aux esclaves, et des activités ergon (œuvre), comme les métiers d’artisanat. On fabrique pour répondre à un besoin, et non un à objectif de production. L’artisan est perçu comme un artiste : un potier se doit de produire des pots de la meilleure qualité possible, mais pas dans une quantité qui excède les besoins de la population. Il est d’ailleurs intéressant de constater que les Grecs maîtrisaient déjà la machine à vapeur au 1er siècle apr. J.-C... mais ne l’ont jamais exploité !

Au 18e siècle, Adam Smith va donc proposer une vraie innovation en considérant le travail comme un facteur de production ; créateur de valeur et à l’origine de la richesse des nations. Pour Smith, le travail est une règle de mesure, un outil. Pour évaluer la puissance d’un pays notamment, chose que l’on fait encore aujourd’hui en classifiant les pays selon leur PIB (Produit Intérieur Brut, ce qui est produit sur le sol national en une année). En ce sens, pour Smith et les libéraux après lui, les pays doivent organiser le travail (ou du moins le laisser s’organiser librement) pour atteindre ce qui va devenir un objectif central : la croissance.

Mais cet aspect instrumental du travail ne s’arrête pas aux nations, il représente également une excellente règle de mesure de la valeur sociale des individus. Notamment grâce à la notion de plus-value, qui est la soustraction des charges d’un travailleur à sa production de valeur. En tant qu’individu, j’ai un devoir de production envers la société ; et plus particulièrement de production positive (au sens mathématique du terme).

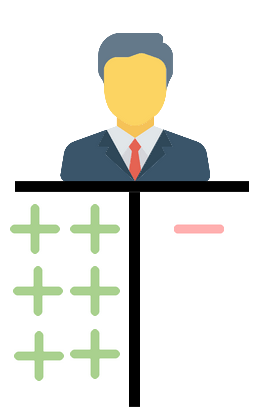

Dans sa première dimension, le travail est donc à la fois l’outil suprême pour enrichir les nations et une règle de mesure qui réduit les individus à un tableau en deux colonnes :

+La colonne des plus |

-La colonne des moins |

Ainsi l’échelle sociale traditionnelle, malmenée par les révolutions, peut se reconstituer :

En tant que chef d’entreprise, j’organise le travail de plusieurs individus pour en maximiser la productivité. J’extrais puis rassemble la plus-value de ces individus, en ce sens je produis beaucoup de valeur pour la société ; et mérite un revenu élevé.

En tant que trader, je gère des milliers d’échanges par jour qui portent tous en eux une plus-value unitaire. Je produis énormément de valeur, sans doute plus financière que réelle mais de la valeur quand même. Et mon salaire à six chiffres n’est finalement que peu de chose face à ma plus-value individuelle.

En tant que footballeur homme, dont les matchs sont regardés par plusieurs millions de consommateurs, ma plus-value individuelle est bien supérieure à celle de mes collègues femmes, dont les matchs sponsorisés ne passent pas à la télé.

En tant qu’instituteur, ma mission est de guider les travailleurs de demain sur le chemin de l’emploi. Mais je ne produis pas de valeur directe, à court terme ; et mon salaire provient de l’État. Il serait donc mal avisé de trop en demander.

En tant que chômeur, qui reçoit des aides de l’État sans rien produire en retour (du moins, rien de comptabilisé), ma plus-value individuelle est négative. Je représente un coût pour la société et mon obsession devrait être le retour à l’emploi, l’état normal, le plus rapidement possible.

C’est cette logique comptable qui amène à considérer les entrepreneurs comme les héros des sociétés fondées sur le travail : car créer une entreprise c'est créer beaucoup de valeur productive.

Dans une considération plus terrible, à mon sens, c'est aussi cette logique qui amène des politiques comme Laurent Wauquiez à dire que les « dérives de l’assistanat » sont « le cancer de la société » en 2011. Ou encore, l’éditorialiste Christophe Barbier à expliquer au début de la crise du covid-19 qu’il faudrait choisir entre préserver la vie de quelques vieillards ou l’économie du pays. Selon sa formule : « la vie n’a pas de prix mais elle a un coût. Elle a un coût pour l’économie. »

Heureusement, les hommes ne se sont pas arrêtés à cette seule dimension instrumentale de la valeur travail. Très vite, ils lui découvrirent d'autres significations, qui rendirent le travail plus supportable et plus à même de faciliter son adoption par tous comme valeur socle de nos sociétés.

Maître et possesseur de la nature… et de soi

Pour tout intérêt de production qu’il lui confère, le travail reste cependant pour Smith quelque chose de fastidieux, de difficile, car sa vision de celui-ci est héritée des anciens. A ce propos, vous connaissez sans doute l’étymologie (controversée chez les linguistes) du mot travail en français : il viendrait du latin tripalium, ou « instrument de torture à trois pales ».

Cette vision change au 19e siècle, au travail pénible comme simple facteur de production va s’ajouter une signification éminemment plus positive : le travail est ce qui permet à l’homme de s’affranchir de sa condition. Ce qui lui permet de devenir effectivement le maître et possesseur de la nature, de produire des miracles scientifiques, des miracles de production capables de nourrir des milliards d’êtres humains, de vaincre les maladies, de voyager à la vitesse du son, de construire des tours qui touchent les cieux et de communiquer instantanément à des kilomètres de distance.

Cette nouvelle couche de sens va être portée aux nues par des philosophes comme Hegel en Allemagne, puis Marx, ou encore Saint-Simon en France. Et pour cause, de gigantesques progrès sociaux, économiques, sanitaires, scientifiques, technologiques… vont émerger de cette réorganisation générale, des grands centres industriels puis des centres d’affaires et jusqu’à la Silicon Valley aujourd’hui. La Révolution Industrielle transforme l’homme en une sorte de Dieu, capable de modeler la nature selon son souhait. Le travail est une liberté créatrice : il rend l’individu libre (sans mauvaise allusion historique). Il est aussi un devoir moral, ce que l’individu doit accomplir pour garantir la prospérité de la société dans laquelle il vit. D’autant que le pays voisin travaille dur, lui aussi ; il s’agirait de ne pas de se faire distancer.

Le travail se perçoit comme l’essence de l’homme car il lui permet de révéler toutes ses facultés.

Cette dimension perdure encore aujourd’hui, avec une sous-couche supplémentaire centrée sur l’individu apparue dans la seconde moitié du 20e siècle. De l’école à l’entreprise, ou l’entrepreneuriat, on perçoit le travail comme l’objet de son épanouissement. On se « réalise » par le travail. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l’expression « meilleure version de soi-même », elle a été popularisée ces dernières années par de nombreux livres et coachs en développement personnel et prolifère dans le monde anglo-saxon.

Si la vie est un jeu vidéo, le travail est ce qui permet de monter en niveau.

Il faut sans cesse travailler pour atteindre la meilleure version de soi-même, grimper les échelons hiérarchiques, atteindre de nouveaux records, repousser l’impossible et enfin être heureux. Le travail n’est pas seulement ce qui permet de gagner sa vie, pas seulement un devoir productif envers la société, il est aussi l’instrument de son bonheur personnel. D’ailleurs, les entreprises ne sauraient s’y tromper et déploient les grands moyens pour conjuguer le confort de leurs employés avec leurs objectifs de productivité. D’où l’apparition des fameux Chief Happiness Officers, des tables de ping pong dans les halls d’entreprises, des salles réservées à la sieste et des cantines gratuites.

Le travail se perçoit comme essence de l’homme car il lui permet de trouver du sens.

Cette dimension de la valeur travail s’est affirmée au cours du temps, et par son aspect positif elle est devenue le premier étendard derrière lequel se rassemblent les individus pour justifier de l’intérêt du travail. Un bon moyen de s’en rendre compte est simplement de dire au cours d’une soirée que vous n’aimez pas travailler ou que vous n’avez pas d’ambition professionnelle. En général, les réactions oscillent entre la condescendance (vous êtes feignant, ou pas assez fort) et l’incrédulité (mais non voyons ! C’est que vous n’avez pas trouvé votre voie professionnelle).

Ainsi donc, la valeur des individus dans nos sociétés modernes se mesure aussi à leur volonté de travailler.

Mais parfois l’on ne peut pas travailler, ou l’on ne peut plus, et cet état de fait a mené à l’apparition de la dernière dimension de la valeur travail.

Retraite, mutuelle et tout le tintouin

Travailler c’est bien, travailler efficacement c’est mieux. Au 19e siècle, peu après avoir enjoint (ou plutôt forcé) les paysans des campagnes à louer leurs bras dans les usines des villes, certains se sont interrogés sur la manière d’augmenter au maximum la productivité de ces « machines humaines ». Le plus connu d’entre ces optimisateurs s’appelle Frederick Winslow Taylor. En tant qu’ancien manœuvre dans une aciérie, devenu ingénieur, il va théoriser l’Organisation Scientifique du Travail et chercher à optimiser les temps de production et les mouvements des ouvriers par un découpage minutieux de chaque processus en microtâches simples. Les chaines de montage sont désormais dessinées par des ingénieurs afin que les ouvriers se relaient sur les différentes microtâches, répétant des dizaines d’heures par jour le même geste parfait.

Qui dit plus grande productivité dit plus grande production à l’heure, et donc la cadence augmente. À force de faire les mêmes gestes, les articulations s’abîment, la concentration s’émousse et les accidents deviennent légions. Bientôt, des milliers de corps meurtris sont jetés hors de l’usine, sans pouvoir espérer retrouver de quoi vivre. La classe ouvrière va donc s’organiser pour lutter contre les injustices qu’elle subit. Les grèves se multiplient, les ouvriers s’organisent en syndicats. La lutte va également se propager en politique, en particulier dans les partis de gauche.

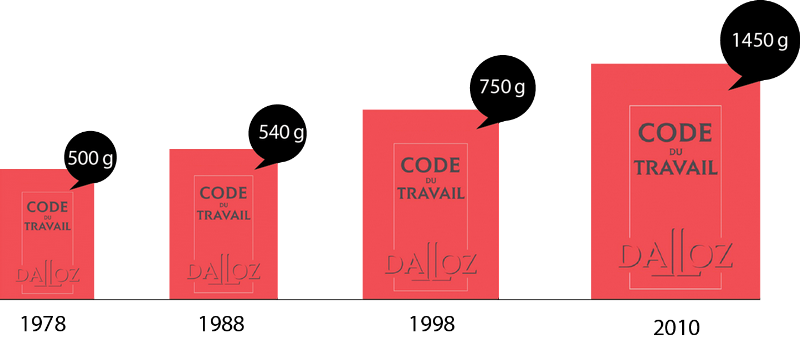

Petit à petit, les revendications des salariés vont ancrer l’idée qu’un travailleur doit bénéficier de compensations, de garanties, en plus de son salaire. Au cas où il tomberait malade, au cas où il deviendrait trop vieux pour continuer à travailler, au cas où il devrait se former. D’ailleurs, c’est aussi un gage d’une plus grande productivité : comme on entretient le capital mort (les machines), il faut entretenir le capital vivant (les salariés). Au 20e siècle, le travail devient par cet effet l’emploi : c’est-à-dire une situation qui relie, par contrat, un employé et son employeur. L’employé a un devoir de résultat envers son employeur, l’employeur a un devoir de protection sociale envers son employé.

Travailler n’est pas simplement participer à la société, c’est s’y inscrire pleinement et pouvoir prétendre à des droits, à des garanties sociales décidées par la collectivité. Le travail permet tout un système de distribution social.

Ainsi, ce n’est pas seulement la valeur d’un individu qui se mesure à l’aune de son travail, mais également ses droits.

Oui mais, si le travail disparaît ? C’est une des raisons de la crise de la valeur actuelle, que l’on va étudier ci-dessous.

Vers une crise de la valeur sociale

Revenons au temps présent.

Au même âge et à niveau d’étude égal, ma copine gagnait donc presque deux fois moins que moi. Je comprends maintenant que cet écart est principalement lié à la première dimension du travail : mon job en webmarketing apportait beaucoup plus au PIB français que le sien.

Pourtant, il y a une part de moi qui ne trouve pas ça normal. Comme un truc qui me dérange. Ça me pose une espèce de cas de conscience. Sur le plan rationnel, quand c’est la tête qui pense, je peux le comprendre. Mais dans mon bide, dans mes tripes, c’est autre chose.

Et puis, autour de moi, parmi mes amis d’école de commerce, je vois beaucoup de gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. Pour beaucoup, même, ils gagnent mieux leur vie que 90% de la population française. Et ils n’ont même pas 30 ans.

Je n’ai pas de problème avec le fait de bien gagner sa vie, mais quand j’entends leurs histoires j’ai ce même titillement dans l’estomac.

Il y a ce pote qui bosse dans le luxe, pour une entreprise qui vend des montres haut de gamme. Il me raconte un jour qu’il a livré une montre de plusieurs milliers d’euros sur le tarmac de l’aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg. C’était pour la fille d’un milliardaire russe, qui avait affrété un jet privé depuis Moscou pour la récupérer. Il l’a remis en main propre au pilote, les mains gantées de blanc. Un avion entier, vide, polluant plus qu’un français moyen en plusieurs mois, pour transporter une seule montre.

Et puis y a cet autre ami, qui travaille dans l’IoT : l’Internet of Things. Son entreprise a mis au point un système connecté pour la propreté de locaux professionnels. Un truc de fou. Grâce à des capteurs placés dans les toilettes d’un hôtel par exemple, le dispositif est capable d’anticiper où il va manquer du savon, du papier toilette etc… Ainsi, les agents de propreté reçoivent un itinéraire optimisé lorsqu’ils font le tour des sanitaires sur une tablette numérique. Comme un GPS. Grâce à ce système, m’explique-t-il, des entreprises ont pu économiser des « temps pleins » et donc réduire leurs charges salariales. What a revolution.

Ce genre d’exemples, j’en aurais 1000 à vous donner. Et je suis à peu près certain que vous en avez-vous-même plein votre besace à anecdotes… et qu’ils vous interrogent.

Nous vivons tous dans un paradoxe où nous admettons qu’un brancardier participe plus à cette fameuse « utilité commune » qu’un trader ; tout en acceptant que la valeur d’un brancardier soit 10, voire 100 fois moindre que celle d’un trader.

Ce paradoxe est humain. Et parce qu’il prend de plus en plus de place dans le débat social, parce qu’il nous est de moins en moins acceptable, il incarne la crise de la valeur.

Une crise qui touche toutes les dimensions du travail.

Croissance contre survie : la fin de la dimension productive du travail ?

Dans sa première dimension, le travail est l’outil de la croissance. Et la croissance doit être infinie. Elle suppose que les individus ne cessent jamais d’optimiser leur plus-value individuelle. Que le PIB continue de grossir. Or cette vision est complètement remise en cause aujourd’hui, principalement à cause des défis énergétiques et écologiques de notre siècle (voir ma première chronique).

Si travailler c’est produire, et que produire c’est nous tuer à petit feu… alors pourquoi continuer à travailler ? Et pourquoi mieux valoriser ceux qui ajoutent le plus à notre planète, déjà dépassée ?

Accorder beaucoup de valeur à un individu dont la plus-value productive est élevée fait de moins en moins sens.

D’ailleurs, cette conception pourrait bien complètement s’inverser dans les années qui viennent. Cette jeune moscovite qui déplace un avion pour une montre de luxe est aujourd’hui en haut de l’échelle sociale. Demain, par son bilan carbone monstrueux, elle sera peut-être jugée comme une délinquante. Une criminelle du bien commun.

Travailler… mais pour quoi ? La fin de la dimension essentielle du travail ?

Afin d’être efficace, le travail suppose un accord tacite entre l’employé et l’employeur, un certain alignement de pensée. Si l’employeur fixe un cap, l’employé doit le comprendre et surtout l’accepter afin de faire avancer le vaisseau entreprise. La réussite d’une entreprise, c’est quand l’employé et l’employeur regardent ensemble dans la même direction. Si ce n’est pas le cas, alors le travail n’est qu’une contrainte qui au mieux ne motive pas l’employé à se donner à fond, au pire lui inflige des dégâts physiques et psychologiques.

Que se passe-t-il quand, massivement, les employés refusent le cap de leur entreprise ?

Parce que celui-ci va à l’encontre de leurs valeurs personnelles, qu’elles soient sociales, politiques, économiques, écologiques… Quand tout le monde voulait de la croissance, quand produire plus signifiait embaucher plus d’humains, quand travailler rimait avec prospérité pour tous ; ce n’était pas un si grand problème. Mais aujourd’hui ?

Partout, les employés acceptent de moins en moins que les entreprises continuent de récompenser ceux qui produisent le plus, ceux qui apportent le plus au PIB et non ceux qui apportent le plus aux humains. Ils rejettent ce travail qui a été fragmenté, déchiré, réduit à des tâches vides et répétitives pour en optimiser la productivité. Ils réalisent qu’avoir complètement délégué les processus de décision aux chiffres (on dit être « data-driven ») était une erreur. Car les chiffres ne sont pas capables d’empathie.

Et puis, quand les considérations de sens ne touchaient que les emplois peu qualifiés, passe encore. Mais les cadres ? « L’élite de la nation » ? Voilà que des hordes de cerveaux « géniaux », sortis des plus grandes écoles, plongent à leur tour dans le bore-out et démissionnent. « En quête de sens ». Presque tous les métiers sont touchés. C’est un phénomène massif et bien décrit par David Graber dans son livre Bullshit Job.

La confrontation entre les métiers productifs et ceux qui font sens sur le plan social (bien que ce ne soit pas toujours antinomique) est aussi décrit par les chercheuses Eilis Lawlor, Helen Kersley et Susan Steed dans une étude de la New Economics Fundation parue en 2009. Selon elles, un banquier de la City payé entre 500 000 et 10 000 000 livres sterling par an détruit 7 livres de « valeur sociale » pour chaque livre de « valeur monétaire » qu’il « crée ». A l’inverse, un agent d’entretien à l’hôpital, mal payé, crée 10 livres de « valeur social » pour chaque livre de valeur monétaire qu’il « coûte ». Comment l'accepter ?

Demander aux individus de la volonté au travail quand travailler n'a plus d'intérêt sur le plan humain, fait de moins en moins sens.

Je me revois en 2015, jeune webmarketeux, en train de rédiger un post insipide sur la page Facebook de mon entreprise, coincé dans un open-space triste, à me demander ce que j’étais en train de faire de ma vie. En disant cela, je ne jette pas l’opprobre sur toutes les entreprises et les métiers de bureaux. Je serais bien hypocrite si c’était le cas, je continue en effet d’exercer dans le webmarketing, en essayant de choisir au mieux des projets qui me passionnent (et heureusement, il y en a !). Mais je suis intimement convaincu que la société ne devrait pas valoriser mon métier à ce point plus que celui d’un aide-soignant, d’une institutrice, d’un agent de caisse ou d’une jeune psychologue. L’écart est trop important, il me paraît indécent.

"Je crée du contenu qui parle de marketing de contenu pour des marketeurs de contenu qui vendent du marketing de contenu à d'autre marketeurs."

"Je crée du contenu qui parle de marketing de contenu pour des marketeurs de contenu qui vendent du marketing de contenu à d'autre marketeurs."

(source image : marketoonist, Tom Fish Burne)

La raréfaction du travail humain : la fin du système de protection sociale ?

Tout notre système de protection social repose sur le fait qu’il faille travailler pour être couvert. Il faut avoir travaillé pour toucher une retraite décente. Il faut avoir travaillé pour toucher le chômage. Alors certes, en France et contrairement à beaucoup d’autres pays, nous avons des prestations sociales qui n’exigent pas une activité présente ou passé comme le RSA (mise à jour : ça a changé depuis) ou le minimum vieillesse. Mais globalement : pour bénéficier de la solidarité collective, il faut y participer, et la seule participation à la collectivité retenue est le travail productif.

Or, le travail productif est extrêmement facile à déléguer aux machines et aux intelligences artificielles, d’autant plus avec les progrès technologiques de ces dernières décennies. Et le problème avec les machines, c’est qu’elles sont redoutablement efficaces ; au point qu’il devient très difficile pour les travailleurs humains de pouvoir rivaliser.

Une machine ou une IA ne prennent de pas de vacances, ne tombent pas malade, n’ont pas besoin de congés pour le mariage de leur cousine, ne se plaignent pas, ne ramènent pas ses problèmes personnels sur le lieu de travail etc… La machine et l'IA sont des instruments productifs idéaux.

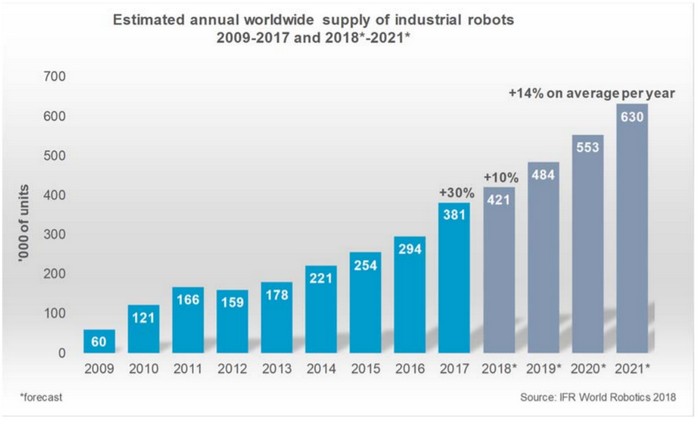

De fait, les travailleurs humains sont de plus en plus remplacés par des robots et des algorithmes. Et la fameuse théorie de la Destruction Créatrice de Schumpeter a bien du mal à suivre le rythme. Bien que le sujet fasse encore débat, de plus en plus d’experts estiment que la robotisation de l’économie détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée. Entre 1990 et 2007, une étude du MIT montre ainsi que l’installation d’un robot pour 1000 ouvriers entraîne la disparition de 6,2 postes humains. Aux États-Unis, sur la même période, cela a représenté une perte nette de 670 000 emplois, et une baisse de 0,7% des salaires. Ce phénomène s’est encore aggravé ces dernières années avec l'augmentation du nombre de robots industriels.

En 2019, l’OCDE a publié un rapport sur « L’avenir du travail » qui estime que 14% des emplois actuels sont exposés à un risque élevé de robotisation tandis que 32% seront profondément transformés dans les années à venir

L’OCDE constate également que la « mise à niveau » des travailleurs afin de répondre aux demandes d’emplois très qualifiés (pour créer, développer, entretenir les robots) est à la traîne ; car les changements opérés par les robots vont beaucoup trop vite. L’adaptation des travailleurs humains prend donc un autre tournant : celui de la flexibilité. L’étude de l’OCDE souligne ainsi une augmentation significative des travailleurs dits « atypiques » (c’est-à-dire non salariés) tout en précisant que ceux-ci ont 40 à 50% moins de chance de bénéficier d’une garantie de revenu lorsqu'ils sont sans emploi.

Quant aux métiers de service, la menace d'une intelligence artificielle généralisée plane sur les cols blancs du monde entier.

Déléguer le travail aux robots n’est pas un mal en soi. Comme le défend l’IFR (International Federation of Robotics), les robots peuvent soulager les humains de tâches difficiles, dangereuses, fastidieuses. En revanche, ce qui pose problème c’est de voir les droits sociaux disparaître avec le travail humain. L’objectif n’est donc pas de lutter contre la robotisation, mais de dé-corréler le revenu du travail. L’OCDE elle-même préconise de repenser en profondeur les systèmes de protection sociale actuels.

Dans un monde qui met les humains et les machines en compétition, conditionner les revenus et protections sociales au travail fait de moins en moins sens.

En tout cas, je suis sûr que cela ne fait pas sens pour les agents de propreté remplacés par des dispositifs connectés.

"C'est moi ou tout devient de plus en plus automatisé ici ?" (source : caricature de Chris Roy Taylor)

"C'est moi ou tout devient de plus en plus automatisé ici ?" (source : caricature de Chris Roy Taylor)

Conclusion

Dans nos sociétés modernes, pour un individu donné le travail permet de :

- Calculer sa valeur sociale objective, à l’aune de sa productivité

- Jauger sa valeur sociale subjective, notamment à sa volonté de travailler

- Conditionner son accès à des droits et à une protection sociale

Le travail est donc un socle essentiel, mais qui tend à se fracturer de toutes parts :

- Parce que sa dimension productive va à l’encontre des enjeux écologiques

- Parce qu’on n’est plus très sûr qu’il soit porteur de sens, et rende effectivement libre et heureux

- Parce que le travail humain disparaît au profit des robots, et avec lui les droits des individus

Sans cet instrument de mesure de la valeur social, c’est tout le système de hiérarchie sociale, hérité du 19ème siècle, qui pourrait s’effondrer sous ses contradictions et ses non-sens.

Comment résoudre cette crise ? Je n’ai bien évidemment pas une réponse absolue, mais je suis assez persuadé qu’au lieu de réparer un système branlant avec des rustines, il faudrait profiter de cette crise générale pour inventer quelque chose de nouveau.

Faire une mue sociale, en quelque sorte.

Je suis partisan d’une révolution de pensée, comme celle du 18e siècle qui aboutit à cette déclaration dont nous sommes si fiers : « les hommes naissent libres et égaux en droit ».

On oublie facilement que les évidences d’aujourd’hui étaient les subversions d’hier.

Hier, être révolutionnaire c’était admettre que l’on ne pouvait pas valoriser un individu selon des caractères qui lui étaient intrinsèques et arbitraires. Et si être révolutionnaire au 21e siècle c’était simplement refuser l’idée qu’il faille attribuer une valeur aux individus ? Que finalement, un système social pourrait tout aussi bien se passer de hiérarchie. Non pas pour fonctionner, mais pour exister.

Et si nous mettions au point un modèle de société qui assurerait à chaque individu de ne pas avoir à se soucier du lendemain ? Et si nous rejetions cette maxime qui veuille que chacun doive « gagner sa vie » ?

Nous pourrions alors réécrire ensemble ce premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Pour que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

Devienne : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Il ne peut exister aucune distinction sociale entre eux. »

Il y a un outil, ou plutôt une idée, qui répondrait parfaitement à ce besoin de réinventer la société : il s’agit du revenu universel.

Le revenu universel permettrait non plus de valoriser le travail sous ses dimensions actuelles, mais l'activité au sens large ; et notamment l’activité qui n'est actuellement pas comptabilisée. Comme celle d'un parent au foyer qui s'occupe de ses enfants, d'un aidant familial qui s'occupe de ses proches devenus dépendants, des bénévoles, des voisins qui s'entraident, des retraités sortis du monde du travail, des activistes qui amènent du débat essentiel à la démocratie...

Le revenu universel est une idée audacieuse car elle pose la question de la valeur dans nos sociétés, mais aussi celle de la confiance entre les individus. Parce qu'elle est audacieuse, c'est une idée qui semble pour beaucoup impossible à transcrire dans le réel. Probablement par ceux qui auraient aussi trouvé absurde de mettre un roturier et un noble sur le même pied d’égalité il y a deux siècles, un noir et un blanc il y a un siècle, une femme et un homme il y a cinquante ans.

Pourtant, c’est bien de l’audace qu’il nous faut pour sortir du marasme.

Et ce n’est pas le révolutionnaire Danton qui aurait dit le contraire en 1792, tandis que la jeune République française faisait face à la coalition des vieilles sociétés européennes, soucieuses de préserver le système de valeur millénaire qui régissait l’humanité jusqu’alors.

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France est sauvée »

QUELQUES SOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

Livres, magazines et études :

- Réinventer le travail | Dominique Méda et Patricia Vendramin

- Travail & Esclavage en Grèce Ancienne | Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet

- Bullshit Jobs | David Graeber

- Comment tout peut s’effondrer | Pablo Servigne et Raphaël Stevens

- Histoire du Monde | J.M Roberts et O.A Westad

Vidéos

- Travail, salaire, profit | Arte

- Le temps des ouvriers | Arte

- Jean-Marc Jancovici et Philippe Bihouix : Croissance et Effondrement | Thinkerview

- The Rise of the Machines | Kurzgesagt

Articles et liens internet

- A Bit Rich : calculating the real value to society of different professions | New Economics Fundation, Eilis Lawlor, Helen Kersley et Susan Steed

- La valeur travail | Wikipedia

- L’avenir du Travail | Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2019

- reWork with Google

- Site du Mouvement Français pour un Revenu de Base

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Colaborar

Colaborar

Puedes apoyar a tus escritores favoritos

Puedes apoyar a tus escritores favoritos

Alexandre Leforestier hace 3 años

C’est très brillant !

Jérémy Pollet hace 3 años

Merci !