Deux petits anges

18 min

18 min

Deux petits anges

À la maison, il y avait deux univers.

Celui de mon père.

Un littéraire amoureux de la poésie, artiste et silencieux, comment pouvais-je le rejoindre sinon par la littérature.

Celui de ma mère.

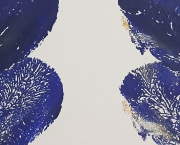

Ma mère est dentellière

Elle fait de la dentelle avec une aiguille et un fil très fin. Je ne sais pas ce que j’aimais le plus, mais ce qui me marquait, c’était de la voir se purifier les mains avant de toucher l’œuvre naissante. Le plus souvent, c’étaient des motifs classiques aux noms savants, venus d’un ancien temps, qui se combinaient entre eux, par les mains expertes de ma mère, pour donner au bout de six à huit mois de travail une belle parure pour le linge de lit ou un service de table. Mais parfois, ma mère se laissait aller à ses fantaisies et commandait à mon père un dessin représentant un paon, une feuille de platane ou tout autre motif qui venait à son esprit créatif.

Ce moment venait toujours quand il n’y avait plus d’agitations ; ma mère s’unissait alors à son métier dans un silence monacal, elle n’était plus à nous, elle était à son ouvrage. Ma mère ne touchait plus rien d’autre que son immaculé fil blanc et son aiguille. Le seul corps étranger était son dé à coudre adopté depuis bien longtemps.

Saisie ! J’entrai avec ma mère dans le silence. Par un contrat tacite, je ne disais mot, je l’observais. J’avais l’impression qu’un seul mot pouvait salir son ouvrage sacré.

Mon père aussi, avait sa manie

Je ne l’ai jamais vu lire debout ou hâtivement. Ainsi quand mon père recevait le courrier, il retournait l’enveloppe, jetait un regard appuyé sur l’expéditeur et la posait soigneusement sur une étagère, souvent, elle rejoignait alors une petite pile dans laquelle se trouvait un sujet de rédaction dont j’attendais sa correction.

Pour mon père la lecture avait son heure. Ce moment venu, ses lunettes à la main, il prenait la petite pile sous le bras comme s’il allait parcourir une longue distance pour se rendre quelque part. Il faut dire que mon père était instituteur dans le temps, au temps de la colonisation française. Il nous quittait silencieusement, traversait le couloir pour aller s’installer dans le séjour. Toujours à la même place, il tirait la chaise, posait, soigneusement, sa pile sur la table et s’asseyait le plus confortablement possible pour commencer ses lectures. Le courrier administratif avait pour mon père autant de valeur que mon sujet de rédaction. Mon empressement ne changeait pas l’ordre des choses. Mon père aimait l’ordre. Je n’avais aucune raison d’être pressée, mais je l’étais comme on l’est à l’âge de dix ans.

Concentré, mon père entrait en retraite. Je pense que pour lui aussi l’écriture était sacrée.

C’est comme cela qu’ils étaient mes parents quand ils étaient silencieux !

Quoi de plus terrible pour la curieuse que j’étais et qui voulait pénétrer toute science, non pas les sciences naturelles ou mathématiques, je les trouvais alors inutiles, mais une science ,pour moi, supérieure à tout ce qu'n nous enseignait, à cet âge, j’en percevais tout le mystère.

Un jour, par un bel après midi comme celui-ci

Une tante vint nous rendre visite. La sonnerie de début d’après-midi avait une couleur particulière, ce son, qui teintait différemment, annonçait toujours une visite féminine. Cet espace dédié, fut ce jour-là celui de ma tante d’Alger ou plus précisément la tante paternelle de ma mère.

D'aussi loin que je me souvienne, il me paraît avoir toujours été consciente des choses acquises, au fil du temps, arrachées aux vents contraires et je savais que ces après-midis s’étaient inscrits dans un ordre établi après bien des douleurs et des luttes.

Je ne sais à quand remonte l’essor de ce rite, mais peut-être demeurait-il quelques traces de défi et d’attitude conquérante imprimées dans le corps des femmes pour donner cette apparence guerrière face à une menace pour le moins invisible.

En tout cas, à l’heure qu’il était, aucun ennemi à l’horizon et deux heures après le repas du midi, tous les appartements étaient le lieu des visites, le lieu des femmes, tel était le rite.

L’appartement propre, chaque femme, s’était changée pour recevoir.

Recevoir qui ? On ne sait pas, dès le matin ; on parlait alors de cette cousine qu’on n’a pas vue depuis longtemps, de cette sœur, de cette tante, de la voisine, de la mère de la voisine, etc, chacune était susceptible de venir. Alors dès le matin, elle se faisait déjà présente. Il fallait préparer un gâteau, vérifier l’état de la poussière dans le salon, refaire le ménage, bien aligner les coussins, vérifier s’il y avait du lait, un jus à proposer, etc.

Et tous les après-midi étaient faits de silence et d’ordre pour "au cas où ".

Et c’est comme cela que je voyais ma mère ou mes tantes, faisant passer pour immuable ce qui a, certainement, été péniblement acquis.

Jamais rien n’a été dit à ce sujet ; quand on posait une question, ma mère répondait toujours : « c’est comme ça », le ton clôturait le dialogue.

Ainsi, quand on voulait partir à la plage, mes sœurs et moi, on s’activait après le repas pour tout débarrasser et partir avant quatorze heures, l’heure fatidique des visites. C’était plutôt quinze heures pour celles qui avaient du savoir-vivre mais, on devait compter avec toutes les autres.

Combien de fois, maillots et serviettes à la main, nous dûmes faire demi-tour, car une visite arrivait au même moment. Ces chassés-croisés n’étaient pas rares. Cette contrariété valait pour nous toute légitimité de révolte, de remise en cause, de discussions..! Mais les choses restaient immuables, ma mère impassible : "c'est ainsi ! ".

J’avais l’impression, pour ma mère, comme pour toutes les autres femmes, qu’elles veillaient à quelque chose comme à la prunelle de leurs yeux.

Tous leurs corps disaient le défi, la vigilance, et qu’elles s’étaient structurées pour que rien ne s’effondre, que personne ne vienne trahir l’autre pour déroger à la règle.

Mais ce mur était dressé contre qui ? D’où venait cette menace qui semblait si proche que la mémoire en fut restée vive ?

L’ennemi ? Était-ce mon père ? Cet homme si gentil, si pacifique ?

Mais cette attitude guerrière avait pour ennemis les pères, un point, c’est tout.

Et c’est comme cela que les tableaux intérieurs des appartements se ressemblaient, unis par une cause commune héritée d’un temps ancien, nos mères avaient conquis un espace temporel et géographique pour elles, pour elles seulement, sans les pères et sans les enfants.

Quand on pense à l’inconfort du quotidien, aux tâches ménagères, aux difficiles cohabitations, aux problèmes d’eau courante, etc, quoi de plus luxueux, de plus merveilleux, de plus doux qu’un après-midi où on est tout simplement assise, où tout est silence, où tout est en ordre et où le père s’éclipse et sans mot dire va acheter des pâtisseries, juste parce qu’on lui a ordonné de le faire, et qu’il ne pose pas de questions, parce que, « c’est comme ça ! »

Par un de ces après-midis, nous accueillîmes ma tante venue d’Alger avec les salutations d’usage, bien que ritualisées, ma mère incarnait sa parole et son franc et beau sourire exprimait toute sa joie de voir sa tante. Ma mère avait perdu son père alors qu’elle était bébé, c’est la famille paternelle qui l’a élevée, le lien avec ses tantes était affectueux et solide.

Ma tante se dévoila et posa son étoffe blanche soigneusement pliée à sa droite sur le canapé du petit salon et s’assit face à la fenêtre. À présent, nous formions un triangle. Ma mère échangea avec la tante quelques mots et s’enquit de ses nouvelles, avant de rejoindre son ouvrage, non moins après s’être lavé les mains.

Le silence s’installa aussi.

Les gestes de la dentellière se dessinaient dans un mouvement de va et vient et étaient ponctués par le bruit sec que faisait le fil quand il frôlait le papier kraft. Nous voilà à nouveau toutes baignées de lumière, tantôt je regardais ma mère, tantôt, je tentais de distinguer la mer voilée par un rideau blanc de dentelle industrielle ajourée.

Quand soudain, telle une foudre dans un ciel sans nuage

Un mouvement brisa ce silence et nous extirpa de notre état ! Ma tante, se leva, avec des gestes saccadés et vifs se saisît fébrilement de sa soie et dit :

- Je ne savais pas que j’allais vous déranger en venant !

Ma mère, toute en stupeur, se dressa, en posant, d’un geste aveugle, son précieux ouvrage et dans un trémolo trahissant sa souffrance, lui dit :

- Mais tu ne nous déranges pas, qu’est-ce qui se passe? Reste nous n’avons pas encore pris le café…Mais que voulais-tu que je te dise ?

Ma mère se prit un petit coup à la jambe en contournant la table basse et, de ses deux mains, elle tenta de retenir les bras frêles de ma tante qui, s'était déjà enveloppée, par un geste aussi fébrile que maîtrisé, du traditionnel voile blanc. Pour seule réponse, ma mère a entendue :

" Cela fait une heure que je suis là et tu n’as pas dit un mot ! "

Ma tante traversa le couloir d’un pas ferme et décidé, sourde aux supplications de ma mère aussi impuissante que désemparée, et partit.

L’inquiétude s’empara de ma mère. Elle appela sa sœur et lui demanda de la prévenir au cas où ma tante se rendrait chez elle, car, à cette heure-ci, il était trop tard pour reprendre le car vers Alger.

Le trouble avait obscurci l’appartement

Le silence était brisé, le fil avait cessé de danser et le papier kraft ne chantait plus.

Je n’étais pas une enfant indiscrète, je n’écoutais pas les adultes parler mais cet évènement m’avait suffisamment bouleversée pour que mon attention fût saisie dès qu’on venait à évoquer ma tante.

Il y a des pourquoi que nous ne formulons pas, ils nous saisissent, car il y a des réponses riches de leur mystère, qui nous veulent tout entier et nous entraînent sur un chemin balisé par des voix prononcées çà et là, au gré d’une volonté qui n’est pas nôtre et mon intuition m’avait déjà enseigné une certaine impuissance des mots.

Je récoltais par-ci, par-là, les informations, car pour moi c’était un fracas, un chaos qui réveille d’un aveuglement sans vous ouvrir les yeux.

J’ai appris, que ma tante était connue pour se vexer très vite, écourtait toujours ses visites, partait toujours brusquement et qu’elle ne se sentait jamais bien là où elle se rendait. Mais chez ma mère ce fut la première fois qu’elle se manifesta ainsi à nous.

Ce jour-là fut comme une rupture ou une sourde colère.

Plusieurs années plus tard, cette tante longiligne et frêle mourut, non sans avoir souffert dans ses dernières années de vie parce qu’elle se trouvait très diminuée, elle qui était indépendante et bien que mariée, réglait ses affaires quotidiennes seule.

C’est ma mère qui m’a appris sa mort, au téléphone, j’étais, alors, à Strasbourg.

Ma mère me dit, dans une voix venue d’ailleurs, de cette voix profonde qui porte les secrets du monde :

- Elle a souffert ! J’ai prié pour qu’elle soit accueillie par ses petites filles !

Surprise, je lui dis :

- Mais quelles petites filles ? Elle n’a pas eu d’enfant !

- Si, me dit ma mère, elle a eu deux petites jumelles, mortes en bas âge !

Tel un tissage qui ne révèle son dessin qu’au dernier nœud, tout me revint de cet après-midi de dentelle !

Je me dis : « si le rideau ne voilait pas la mer, si la table avait été ronde, la mort n’aurait pas déchiré notre silence. "

Dans ce jour de dentelle et de lumière, dans notre silence manquaient, douloureusement, deux petits anges.

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Colaborar

Colaborar

Puedes apoyar a tus escritores favoritos

Puedes apoyar a tus escritores favoritos